Dos razones se sumaron para alimentar mis expectativas alrededor de Oppenheimer (2023): la curiosidad por descubrir el acercamiento moral al personaje que da título a la cinta, al “padre de la bomba atómica”; por otra parte, se trata del más reciente largometraje de Christopher Nolan, y sus entregas se convierten, invariablemente, en fascinantes e irresistibles dispositivos audiovisuales, narrativos y temáticos. Con relación al primer asunto la película, me parece, se queda corta (porque, en principio y en esencia, tiene otro objetivo); en el segundo no hay queja alguna; salí de la función profundamente emocionado: Nolan tiene el feliz hábito de superar a Nolan.

Oppenheimer, cuyo guión fue escrito por Nolan –inspirado en el libro Prometeo americano: El triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer de Kai Bird y Martin J. Sherwin–, inicia la acción en 1942 y da cuenta de la ruta que siguió Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) para encabezar el proyecto Manhattan. A pesar de su pasado “comunista”, fue el responsable de reunir numerosos esfuerzos, que se concentraron en un poblado creado exprofeso, en El Álamo, Texas, y que dieron por resultado la bomba atómica. Fue considerado un héroe, pero posteriormente, en los primeros años de la guerra fría, fue una especie de perseguido político: el gobierno norteamericano desconfió de él en buena medida como consecuencia de las maniobras del vengativo Lewis Strauss (Robert Downey Jr.), responsable de la Comisión de Energía Atómica, quien se encargó de desacreditarlo.

Oppenheimer es en la superficie una película biográfica, en la medida en que acompaña durante una buena parte de su vida al personaje epónimo y da cuenta de las vicisitudes que atraviesa a lo largo de los años. El acercamiento a su vida se hace desde dos “frentes”: el primero, titulado “Fisión”, se hace desde una perspectiva subjetiva y es registrado en color; arranca con los tormentos de su mente y las contrariedades que vivió como estudiante en Europa. El segundo, “Fusión”, es en blanco y negro y se ubica en los años posteriores a la segunda guerra mundial; en éste el protagonismo lo lleva Strauss, un adversario decisivo en la carrera de Oppenheimer.

Para no variar con Nolan, el estilo es lucidor, particularmente el montaje, que no sólo es pertinente para alternar los dos “frentes” de la historia, sino para crear un ritmo que por momentos se asoma al vértigo y para hacer contrastes y ventilar contradicciones. En la banda sonora el balance es contrastante, pues mientras los efectos apoyan la emoción, la constante presencia de la música, que busca subrayar y remarcar atmósferas y sentimientos, resulta excesiva. Asimismo, y como de costumbre, el relato construye el presente a partir de saltos al futuro y al pasado. Después de once largometrajes (Oppenheimer es el número 12), nos queda claro que el realizador no sabría (o no querría) emprender un relato de forma lineal (verbigracia Amnesia, El origen, Dunkerque, Interestelar, Tenet): la recta no existe en su geometría narrativa, y la mejor forma de ir del punto A al punto B es saltar por todo el alfabeto y llegar al destino desde el punto Z. De esta forma, y Oppenheimer no es la excepción, tan solo armar la historia demanda del espectador un esfuerzo mayor al que destina habitualmente a las películas de corte convencional que habitan la cartelera comercial.

En Oppenheimer las complicaciones temporales son incluso esenciales para hacer una especie de deconstrucción del protagonista. Éste plantea diversas facetas: de sus años mozos como físico reputado (“llevó” la física cuántica a Estados Unidos) a su madurez como perseguido político (sobre él pesaron sus curiosidades juveniles por Marx y su apoyo a causas de izquierda) y quasi mártir, pasando por la que es la más conocida: fue una especie de gerente del proyecto Manhattan. Y si invirtió toda su energía y convocó a las mentes brillantes que tuvo a su alcance para materializar el letal artefacto, también se opuso a la creación de la bomba de hidrógeno e hizo campaña contra la carrera armamentista en Estados Unidos. Al final queda la imagen de un sujeto atormentado, que hizo lo que estuvo a su alcance para ser considerado como un héroe pero que en su fuero interno se sabe un villano, que utiliza la culpa por su participación en la creación de la bomba (y por el destino de una exnovia) para luego exaltar a su personaje en su cara contestataria. Al final su estampa es más cercana a la del político, el político vanidoso y calculador que invirtió años y creatividad en esculpir la imagen que de él quiso dejar para la posteridad, que no resistió a la curiosidad de llevar a la práctica lo que sugería la teoría (y él, en sus tiempos de científico fue un teórico), que alterna pasajes de sinceridad con otros más bien dudosos; que se mueve por remordimientos de conciencia. Para el conocimiento de Oppenheimer resulta fundamental su esposa: Kitty (Emily Blunt) es un personaje rico en matices por su experiencia personal y las relaciones sentimentales que tuvo en el pasado, por la honestidad que se filtra en su lúcido alcoholismo (los borrachos y las borrachas siempre dicen la verdad, aunque en la cruda lo nieguen), por las motivaciones que se vislumbran (vio el potencial en Robert y de alguna manera éste se convierte en un proyecto suyo); ella es una especie de acicate y por ella tenemos revelaciones valiosas sobre el marido.

Nolan, decíamos al inicio, no tiene la voluntad de iluminar el cochambre moral que supone crear un arma de destrucción masiva. Su apuesta es por penetrar en los laberintos mentales y emocionales de un personaje atormentado. Como señala en las notas de prensa: “En varios momentos intentamos adentrarnos en la psique de Oppenheimer […] y llevar al público a su viaje emocional. Ese era el reto de la película: contar la historia de una persona que estuvo involucrada en acontecimientos extraordinariamente destructivos pero que lo hizo por las razones correctas, y contarla desde su punto de vista”. Nolan valida las razones de Oppenheimer: bastaría con añadir a la frase “que lo hizo por razones que él creía correctas” para desmarcarse del personaje. Estas razones se describen en la cinta y pasan por la economía humana: la premura por construir la bomba se justificaba porque había que ganar la carrera nuclear a los nazis (el blanco original iba a ser Alemania), pero luego de la rendición alemana y ya entrados en gastos (la bomba costó dos mil millones de dólares de aquellos entonces) se dijo que matando civiles japoneses se evitaba la muerte de militares norteamericanos. El lanzamiento de la letal bomba, no una sino dos veces (los japoneses no habrían entendido de otra forma, nos dicen), al final se justifica con el pretexto de poner fin a la guerra. Lo que de hecho sucedió. ¿El costo? Como se sugiere en algún momento: cambiar, para mal, el curso de la historia humana.

En la ruta, Nolan presenta pasajes de una lucidez plausible. Desde el diván del buen Segismundo nos recuerda el nexo entre sexo y muerte: en una escena memorable, somos testigos de la lectura postcoital que Oppenheimer hace de un libro en sánscrito en el que descubre que se habrá de convertir en un agente de la muerte. En otra escena, en la que el fervor desaforado de sus paisanos lo celebra como a un rockstar, descubre –desde la palestra de Sartre, quien asevera que cada hombre es responsable de sí mismo y de la especie humana– que la quemazón de japoneses lo salpica: al matar al enemigo también mata a “los suyos”.

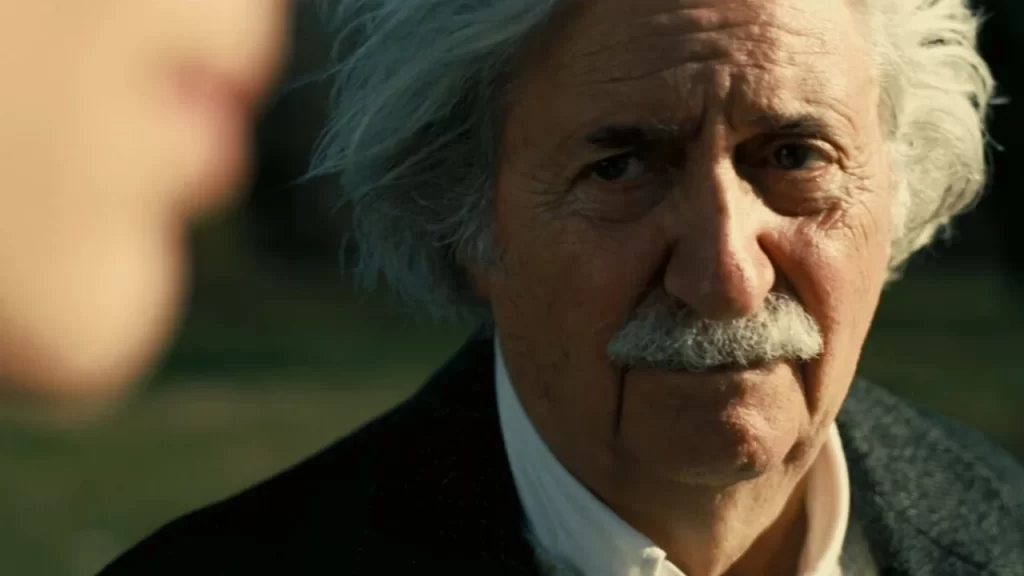

No faltan las intuiciones sugerentes que pasan por la fascinación por los asuntos de los que se ocupa de la física cuántica. Así, somos testigos de imágenes de corte poético, como aquella que sugiere que en una gota de agua caben los secretos del universo; otra en la que la liberación de energía sacude al espectador (porque las ondas sonoras que se emiten “desde la pantalla” hacen vibrar las butacas). Tampoco faltan los homenajes a las mentes brillantes, como los genios de la física Albert Einstein y Niels Bohr; o el reconocimiento a científicos reputados, como los premios Nobel Enrico Fermi y Ernest Lawrence, y la aparición casi fugaz del matemático Kurt Gödel.

Como reconoce Nolan, su objetivo es iluminar la complejidad de Oppenheimer. No obstante, al final no sólo ofrece los ingredientes para dar cuenta de ella, sino que lleva cabo un enjuiciamiento. De forma decepcionante, me parece. Digo, tanta complicación y salto temporal para terminar en el manido recurso del juicio, de dos juicios, para ser exactos (el ubicarlos fuera de una corte, no cambia el hecho de que se trata de dos juicios): uno a Oppenheimer y otro a Strauss. En ambos casos se busca iluminar la confiabilidad de los “acusados”. Ahí surgen razones y sinrazones, explicaciones y justificaciones. (Y en algún momento, en una escena genial presenta a Oppenheimer literalmente en cueros: tanta física cuántica para descubrir que el científico se explica por sus pulsiones.) Pero sobre todo se hace presente la infinita hipocresía de Estados Unidos: Nolan emprende una crítica a las veleidades convenencieras que caracterizan a los norteamericanos, al uso y deshecho de sus héroes, al oportunismo y la ligereza con la que justifican sus atrocidades para incrementar y mantener el poder. Paisaje que no ha desaparecido a lo largo de los años y que sigue siendo vigente. Y así como sucede en el más reciente rollo de Misión: imposible – Sentencia mortal parte 1 (2023), es evidente su nostalgia por el villano favorito: Estados Unidos necesita de Rusia para endosar culpas y pretextos: no soy yo, eres tú.

Al final las vísceras del “Prometeo americano” seguirán siendo devoradas por el águila (símbolo de Estados Unidos), pero, creo, por las razones incorrectas. Nolan da cuenta de la complejidad de Oppenheimer, pero en lo que a mí respecta resulta irrelevante si fue o no comunista, si era o no confiable para el gobierno norteamericano, si el oportunismo hizo de él un héroe. No dio un regalo valioso a la humanidad, como sí lo hizo el Prometeo griego, quien nos dio el fuego. Pasó a la historia por la paternidad de la bomba atómica. Y no estoy seguro de que la historia lo absolverá.