Iñárritu lo hace de nuevo. Confirmo la sospecha de que el cineasta mexicano compite y va a la saga de su colega y compatriota, Alfonso Cuarón. Si éste filmó una película completa con cámara en mano y utilizó el planosecuencia con frecuencia (en Niños del hombre), Iñárritu emuló la cámara en mano en Biutiful (2008) y, años después, entregó un largometraje completo en planosecuencia: Birdman o (la inesperada virtud de la ignorancia (Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance), 2014). Si Cuarón regresó a México y a la Colonia Roma para grabar Roma (2018), una película con aliento felliniano (Amarcord), el otro vuelve a la colonia Narvarte y da a luz Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades (2022), una película con ecos fellinianos (8 ½). (Después de comentar estas sospechas hace poco con un amigo mío, éste vaticinaba, a modo de broma por supuesto, que tal vez lo que sigue es que Guillermo del Toro vuelva a Guadalajara y filme una película con inspiración en La Dolce vita.)

En todo caso, a diferencia de Cuarón y del Toro, en cuyas películas es posible inferir que han puesto el corazón y el estómago, las películas de Iñárritu parecen concebidas por el cerebro. Tengo la impresión de que las cintas de los primeros surgen de una necesidad que calificaría como espiritual; el otro parecería movido por una ambición intelectual, por hacer demostraciones más que mostraciones. Esto en sí no es reprochable, pero habrá que subrayar que no en todo artista hay un intelectual. Ergo, no todo lo que aparece en pantalla alcanza para motivar el pensar. Las películas de Iñárritu me resultan atractivas (no puedo dejar de reconocer las maravillas de la forma), sin embargo, rara vez me conmueven o me dejan algo que me resulte sustancial. Tampoco puedo decir que sean vacías o que me resulten del todo indiferentes, pero sí aventuro que la honestidad en el manejo del material audiovisual, emocional, espiritual o intelectual también se ve y se siente, y las películas de Cuarón y del Toro me parecen honestas. Justo es reconocer, no obstante, que la visión de Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, resultó mejor de lo que esperaba.

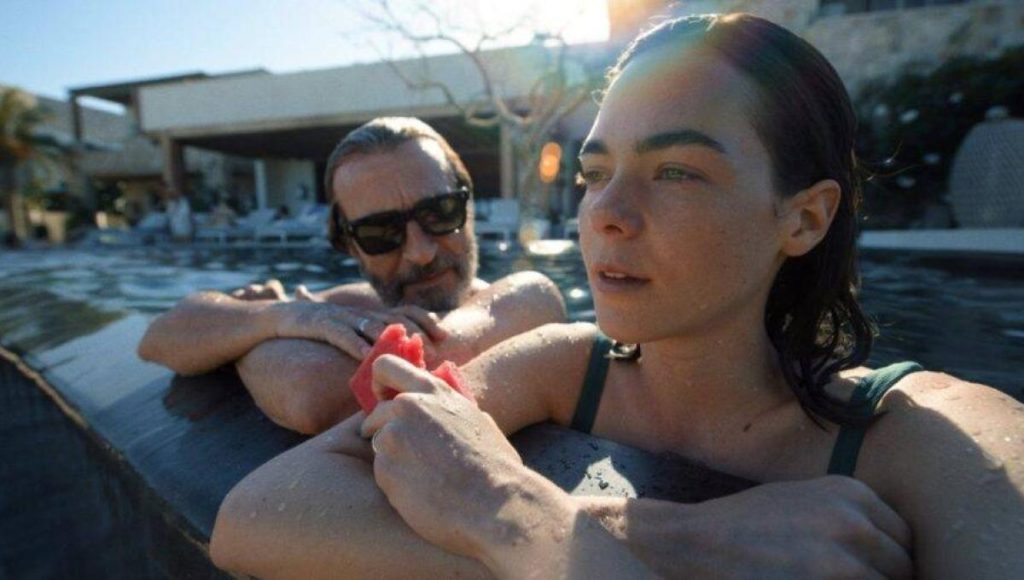

Después de la larga introducción (perdón por la cursilería y las impresiones), abordemos la más reciente entrega de Alejandro G. Iñárritu. Éste sigue las vicisitudes de Silverio (Daniel Giménez Cacho), un periodista mexicano y documentalista que ha hecho carrera en Estados Unidos, donde recibirá un premio. Antes de la entrega, asistimos a “un onírico viaje introspectivo”, como reza la sinopsis publicada en imdb.com, a raíz del cual se reconcilia “con el pasado, el presente y su identidad mexicana”. En él saltamos por el tiempo y el espacio, por la fantasía y la geografía, y vamos y regresamos de un trayecto real en el metro de Los Ángeles a un viaje con pasajes fantásticos en Ciudad de México y en la playa. Así descubrimos quién es Silverio (o quién cree que es, o quién quiere ser) y qué ha hecho.

Iñárritu ofrece una cinta visualmente impresionante. Con lentes de distancia focal corta (que proveen buena profundidad de campo y alguna distorsión) consigue cierto distanciamiento y dar presencia y valor a los espacios y al devenir del personaje en ellos. Los constantes movimientos de cámara son pertinentes para ir más allá del acompañamiento: se diría, para ponerlo en términos futboleros, que hace marcación personal a Silverio. La puesta en escena no se queda atrás, y en particular habría que subrayar el desempeño del cinefotógrafo Darius Khondji (quien ha colaborado con Woody Allen, Michael Haneke y David Fincher, entre otros) y del diseñador de producción Eugenio Caballero; su labor contribuye a construir atmósferas y ámbitos fascinantes, a dar un matiz particular a los diferentes fragmentos de la geografía y a los variados estados mentales y emocionales. Las músicas, firmadas por Bryce Dessner y el mismo Iñárritu, aportan claridades sobre los estados mentales, y en algunos pasajes subrayan el dramatismo o aportan dosis de humor. La edición, que también firma Iñárritu, contribuye a generar con fortuna fluidez y continuidad (espacial y temporal, pero también mental y emocional) entre ámbitos distintos, entre el sueño, la imaginación y la realidad.

Tanta maravilla formal es conveniente para hacer una especie de ajuste de cuentas de Silverio con su México, pero sobre todo consigo mismo. Iñárritu va más allá de la primera persona: más que una película subjetiva entrega una película intrasubjetiva. Si por lo general en las obras de Iñárritu el autor implícito (ése que la narratología define como la proyección del autor en la película) aparece permanentemente, ahora va un poco más lejos y tenemos en pantalla al autor explícito, como protagonista (al que otro personaje le dice: “no pudiste con tu pinche ego y te metiste a la película, cabrón”). A lo largo de Bardo acompañamos las vicisitudes mentales de Silverio. Ahí él es el rey y tiene el don de dar la palabra a quien le place o comunicarse con los demás cual ventrílocuo. Asimismo, tiene el poder de recrear momentos históricos (como el pasaje que encabezaron los Niños Héroes) o dialogar con personajes históricos (Hernán Cortés), de ir de un tiempo a otro en paisajes reales o imaginarios; todo esto transcurre y fluye en continuidad en atmósferas con matices oníricos. Como Carlos Reygadas en Post Tenebras Lux (2012) aquí convive lo vivido con lo imaginado, el pasado con el presente y el futuro; como Arthur Miller en su pieza teatral Después de la caída (1964), vamos en continuidad de la conciencia a la imaginación y a la memoria. Las referencias a Fellini o Jodorowski son tan evidentes como abundantes. Y si México es “un estado mental”, como dice un personaje, la cinta es una puñeta mental.

El relato es habitado por la habitual grandilocuencia que padece el cine según Iñárritu. En la ruta asistimos a una revisión de la filiación y de la paternidad, pero también a un tiradero de netas a diestra y siniestra, de elucidaciones “sesudas” como las que aparecerían en los diálogos etílicos de los adolescentes que cursan carreras de humanidades o con ideas que darían para un ensayo literario preparatoriano. La revisión de México en una laguna y sus miserias (porque Bardo es una película chilanga hasta las cachas) es abordada con gravedad, pero también con humor. Justo es reconocer el afán de burla que se hace desde la cinta a la cinta. Éste contribuye a hacer digerible y por momentos gozoso el relato y el discurso que porta. Subrayo en particular el mentado pasaje que recoge el diálogo de Silverio y Cortés, el cual tiene lugar sobre una pirámide de cadáveres indígenas y es habitado por correcciones coercitivas que el primero hace al segundo, mismas que dicta la actual corrección política (¿cómo vamos a entender el pasado y el presente si nos aferramos con religiosidad y necedad a imponerle los mandamientos de la onda woke y progre?), episodio que concluye haciendo evidente, con humor, la puesta en escena. No obstante, este episodio aparece justo después de un desliz de denuncia social que es toda una declaración, una secuencia dedicada a los desaparecidos que México provee a montones y que se resuelve con un tiradero de cadáveres que trae a la memoria la lluvia de ranas que presenta Paul Thomas Anderson (del que Iñárritu es admirador confeso) en Magnolia (1999). El cambio de tono no es afortunado del todo; no hay humor que alcance: es difícil que funcione entre tanta gravedad y grandilocuencia, que sea un contrapeso efectivo a tanta pedantería.

Al final son perceptibles algunas dosis de honestidad, con el reconocimiento de lo necesitado, y la cinta termina siendo como ese sueño en el que el niño imagina su muerte y recibe el homenaje de los dolientes que asisten a su sepelio y que demuestran cuánto lo quieren.